Camboya, un pequeño país del sudeste asiático que no sobrepasa los 20 millones de habitantes, cumple este jueves 50 años del atroz genocidio perpetrado por el régimen comunista de los Jemeres Rojos, un capítulo oscuro de la historia camboyana que duró cuatro años y que acabó con la vida de dos millones de personas.

La mayor parte de las víctimas de este periodo --que duró desde 1975, cuando los Jemeres Rojos se hicieron con el poder, a 1979-- murieron de inanición, tortura, enfermedades en los campos de trabajo o masacrados en ejecuciones masivas.

Fue este régimen el que acabó con aproximadamente un tercio de la población de entonces mediante ejecuciones y torturas en un intento de convertir Camboya en un Estado comunista que bebía de las ideas anticolonialistas, anticapitalistas y antimonárquicas de la época y que buscaba alejar al país a toda costa de la influencia de Occidente.

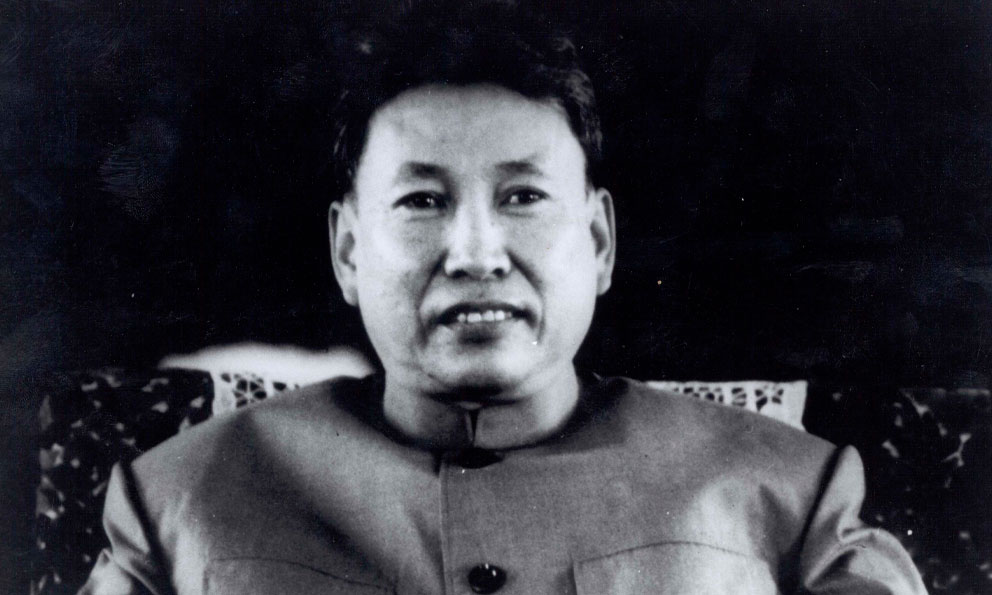

Con su idea del 'Año Cero', los Jemeres Rojos, vinculados a la que sigue siendo la etnia predominante en Camboya, fundaron en 1975 la Kampuchea Democrática, nombre oficial que adoptó el país durante la dictadura encabezada por el general Pol Pot, que se trasladó a Francia para estudiar en los años 40 y que contó posteriormente con el apoyo de China.

Tras entrar en Nom Pen, la capital, el nuevo gobierno del Partido Comunista de Kampuchea llevó a cabo el desplazamiento forzoso de millones de personas hacia zonas rurales para el establecimiento de una sociedad basada en la explotación agrícola y el rechazo a la industrialización como sector principal para cubrir las necesidades de la población.

Las nuevas políticas buscaban reemplazar con la cultura revolucionaria, desde cero, las tradiciones puestas en práctica anteriormente por la sociedad camboyana para lograr el "renacer" del país. Esta idea se inspiraba en el calendario revolucionario de Francia, propuesto durante la revolución francesa tras la abolición de la monarquía en el siglo XVIII.

El genocidio, que es conmemorado cada 20 de mayo por el Gobierno camboyano desde 1984 en lo que se considera ahora como el Día Nacional del Recuerdo, sigue permeando una sociedad que ha tenido que hacer frente a la existencia de unos Campos de la Muerte que fueron utilizados hasta finales de los 70, cuando finalmente Vietnam invadió Camboya y puso fin al Gobierno de los Jemeres Rojos. Por lo general, miembros de las autoridades y familiares suele reunirse para depositar ofrendas en este día, anteriormente conocido como el 'Día Nacional del Odio'.

La mayoría de detenidos y ejecutados eran acusados de estar vinculados con el anterior gobierno o "fuerzas extranjeras", si bien muchos de ellos eran también profesionales o intelectuales, figuras que según la Kampuchea Democrática no podían formar parte de la sociedad.

Entre los principales objetivos de estas purgas se encontraban cristianos y monjes budistas, así como personas de etnias procedentes de China, Vietnam o Tailandia, si bien estas minorías figuraban anteriormente entre el 15 por ciento de la población del país asiático.

Siguiendo el modelo de Mao Zedong, abogaban por la eliminación de las clases sociales y un aislamiento que permitiera a su población quedar "protegida" ante la injerencia de países occidentales. Sin embargo, los abusos, las violaciones de Derechos Humanos y el hambre fueron utilizados como armas de control social en un territorio que quedó plagado de fosas comunes y minas antipersonas.

PREVENCIÓN DEL GENOCIDIO

Esto ha llevado a organizaciones como Naciones Unidas a reivindicar tratados como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y a subrayar que este tipo de crímenes de guerra y contra la humanidad "no suceden de forma aislada o aleatoria" sino que suelen estar "precedidos por signos de alerta claros".

Por ello, destacan la importancia de establecer sistemas y políticas para "identificar y abordar estos síntomas" para que la prevención se materialice. En este sentido, la asesora del secretario general de la ONU sobre la Prevención del Genocidio, Alice W. Nderitu, ha hecho hincapié en que el caso camboyano muestra una satisfactoria transición desde el conflicto armado hacia la "construcción de la paz y el desarrollo económico" a pesar de que el actual primer ministro, Hun Manet, es hijo de Hun Sen --antiguo caudillo del régimen maoísta--, que estuvo al frente del país hasta el año 2023 y fue acusado de intimidar y reprimir a sus contrincantes políticos.

"El pueblo camboyano ha sufrido uno de los regímenes más brutales del mundo y sus numerosos crímenes. La experiencia terrorífica de Camboya pone sobre la mesa la necesidad de contar con planes de alerta y acción para prevenir el genocidio", ha puntualizado en un comunicado en el que subraya la importancia de "renovar el compromiso" para hacer frente a estas prácticas, "especialmente ante los crecientes riesgos detectados en todo el mundo".

En este sentido, ha recordado que el "mero hecho de que existan indicadores" indica que el genocidio "es un proceso" que conlleva "planes, pasos, políticas deliberadas, responsabilidades burocráticas y una hoja de ruta para la puesta en marcha de todas estas cuestiones".

LLEGADA AL PODER

La llegada al poder de los Jemeres Rojos se vio precedida por una campaña de intensos bombardeos ordenada por el expresidente Richard Nixon contra bases del Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Vietcong) en Camboya, que atravesaba un momento de inestabilidad que llevó al derrocamiento del gobierno de Norodom Sihanouk en un golpe de Estado encabezado por el general Lon Nol con el apoyo de Estados Unidos.

De forma paralela, el movimiento insurgente de los Jeremes Rojos iba adquirieron influencia y notoriedad, también gracias al apoyo del Vietcong y del Gobierno chino. A pesar de que unas 200.000 personas de etnia china fueron asesinadas durante esos años, se calcula que gran parte de la ayuda obtenida por el régimen camboyano procedía del Partido Comunista de China.

Con el objetivo de "purificar a la población" siguiendo un estilo eugenésico similar al de la Alemania nazi, el genocidio camboyano es a veces abordado como un "autogenocidio", dado que un gran número de víctimas eran también de etnia jemer, una cuestión que puede resultar paradójica y que únicamente llegó a su fin tras el derrocamiento de Pol Pot en 1979.

Desde entonces, el país tuvo que hacer frente a la invasión vietnamita, que llevó a nacionalistas camboyanos y Jemeres Rojos a luchar como aliados en una contienda que se alargó hasta 1991. Posteriormente, en 1993, se llevó a cabo un proceso de restauración de la monarquía, se aprobó una Constitución y se celebraron elecciones con la supervisión de la ONU tras un acuerdo de paz entre las diferentes facciones.

Cuatro años después, el nuevo Gobierno camboyano solicitó a Naciones Unidas asistencia para crear un tribunal que juzgara el genocidio, si bien el proceso para constituir esta corte se alargó durante casi una década.

En 2007, Nuon Chea, 'número dos' de los Jemeres rojos y supervivente de mayor rango tras la muerte de Pol Pot, fue acusado oficialmente de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Junto a él, han sido juzgados también el que fuera jefe de la policía secreta y el expresidente de la república, entre otros.

Aunque a mediados de 2014 fueron condenados a cadena perpetua, Nuon Chea y otros acusados han negado que el genocidio tuviera lugar y han asegurado que se trata de un "acto de propaganda" inventado por su enemigo, Vietnam.

El que fuera presidente de la antigua Kampuchea Democrática, Khiey Samphan, llegó incluso a defender la existencia de los terroríficos campos de trabajo y a alegar que existía un problema de hambruna que "debía ser resuelto".