En estos tiempos

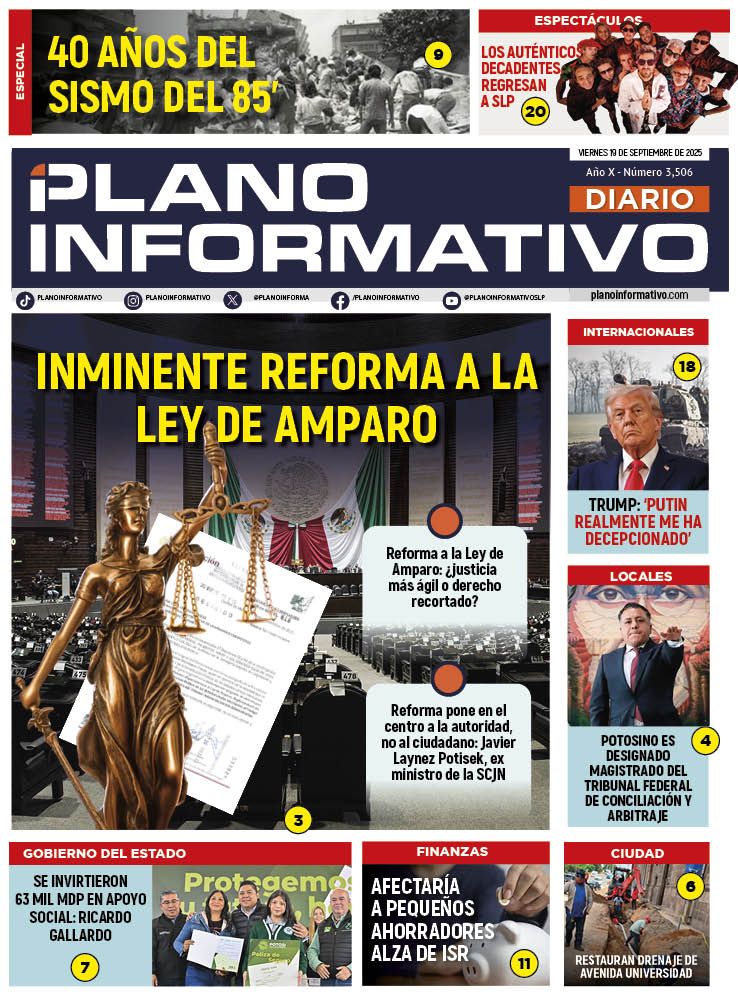

El juicio de amparo es, sin exagerar, la joya del sistema jurídico mexicano. Nacido en el siglo XIX como un mecanismo para proteger al individuo frente a los abusos del poder, ha sido durante generaciones el recurso al que puede acudir el ciudadano común —el de a pie— cuando se siente vulnerado por actos arbitrarios del Estado. No hay figura que haya marcado más la identidad de nuestro derecho constitucional: sin amparo, la autoridad quedaría sin freno, y el ciudadano, desprotegido.

Consciente de esa tradición, el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Según su exposición de motivos, el objetivo es ampliar el acceso al amparo, hacerlo más ágil, más cercano, más efectivo. Incluso se invoca el principio de progresividad de los derechos humanos y la obligación internacional del Estado mexicano de garantizar recursos sencillos y expeditos. Hasta aquí, la promesa suena coherente con la historia y con las exigencias actuales de la sociedad. Pero la pregunta inevitable es: ¿realmente esta iniciativa amplía el acceso al amparo, o lo restringe?;

La iniciativa propone cambios relativos al interés legítimo, la suspensión del acto reclamado, acceso a la justicia digital, ampliación de demanda, cumplimiento de sentencias, los plazos procesales y amparo fiscal.

Interés legítimo

La ley vigente reconoce tanto el interés jurídico como el legítimo (individual o colectivo) como vías de acceso al amparo, permitiendo que la SCJN adopte criterios amplios. La reforma, en cambio, exige que el interés legítimo cause una lesión real, actual y diferenciada, y que la anulación del acto genere un beneficio cierto y directo. Esto restringe el acceso, cerrando la puerta a amparos colectivos o difusos.

Ejemplo: un colectivo ambiental que busca detener la deforestación sin acreditar un daño individual quedaría fuera del amparo.

Suspensión del acto reclamado

Actualmente, el juez puede otorgar suspensión si considera que existe apariencia de buen derecho. La reforma añade más causales de improcedencia: concesiones revocadas, actos vinculados a lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o deuda pública. Esto limita la protección cautelar, pues da prioridad al interés social y orden público sobre derechos individuales.

Ejemplo: una empresa cuya concesión de agua es revocada sin debido proceso no podría obtener suspensión mientras litiga, aunque la medida la lleve a la quiebra.

Amparo digital

La reforma regula el uso de firma electrónica y expedientes digitales, lo cual facilita el acceso, siempre que el sistema funcione y sea opcional para quienes carecen de medios electrónicos.

Ampliación de demanda

Hoy se permite ampliar la demanda antes del cierre de instrucción. La reforma restringe esta facultad solo a hechos que no hayan sido conocidos antes.

Ejemplo: si a un ciudadano lo demandan por un acto fiscal y durante el proceso surge un embargo nuevo derivado del mismo crédito, ya no podría ampliarse la demanda, aunque esté vinculado.

5. Cumplimiento de sentencias

Actualmente, se sanciona a las autoridades que incumplen con las sentencias de amparo. La reforma les permite alegar “imposibilidad material o jurídica” para evadir sanciones.

Ejemplo: si una autoridad debe restituir a un trabajador injustamente despedido, pero alega que el puesto ya no existe, podría incumplir sin sanción.

6. Plazos procesales

La reforma introduce plazos perentorios y sanciones para autoridades judiciales que retrasen los procedimientos. Esto representa un avance para la prontitud de la justicia.

7. Materia fiscal

En materia fiscal, la reforma restringe la defensa administrativa previa y concentra la impugnación en el juicio de amparo.

Ejemplo: un contribuyente que recibe un crédito fiscal firme ya no podría acudir primero a un juicio contencioso; su única opción sería ir directo al amparo, limitando sus alternativas de defensa.

La esencia del amparo siempre ha sido clara: poner un límite al poder público. Es la herramienta con la que el ciudadano de a pie se defiende de la arbitrariedad de la autoridad. Por eso, cada restricción en su acceso no significa un tecnicismo legislativo más: significa que los ciudadanos tenemos menos recursos, menos eficacia, menos armas jurídicas para hacer frente a los abusos del gobierno.

No olvidemos que el amparo es, en sí mismo, un juicio contra la autoridad. Y es precisamente la autoridad —la que históricamente ha sido contenida por este mecanismo— la que ahora propone cambiarlo. No porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien: porque limita, porque incomoda, porque obliga al poder a ceñirse a la legalidad.

El resultado es obvio: estas reformas no están pensadas para fortalecer al ciudadano, sino para beneficiar a la autoridad. El Ejecutivo quiere mover las reglas del juego en el único espacio donde todavía existía un contrapeso efectivo. Y la gran paradoja es que se pretende justificar este retroceso bajo el discurso de ampliar el acceso y proteger derechos.

Si el amparo cumplía su objeto —frenar la arbitrariedad— ¿qué sentido tiene cambiarlo? La respuesta es amarga: porque cumplía demasiado bien. Y porque, en esta lógica, lo que estorba al poder no se corrige, se debilita.